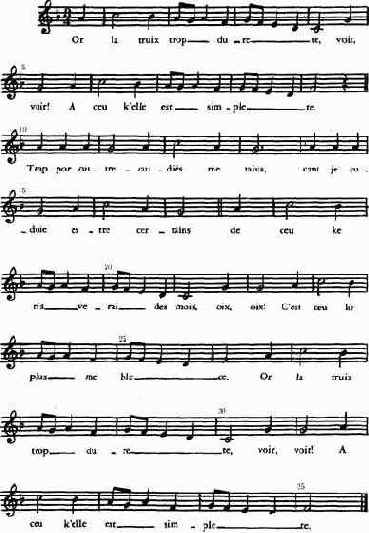

Песни труверов (XII—XIII вв.) Виреле «Or la truix»

14

Как трудно склонить ее сердце,

Она ведь так проста.

Я был слишком самонадеян,

Хотя и чувствовал,

Что не скоро добьюсь ее, увы!

Она лишь ранила меня.

Как трудно склонить ее сердце,

Она ведь так проста.

Одноголосная светская музыка средних веков преимущественно представлена лирическими мелодиями рыцарей — трубадуров и труверов (XII—XIII в.). В настоящее время насчитывается около 1700 таких мелодий, нотированных как напевы без сопровождения. В живописных полотнах того времени исполнители этих мелодий обычно изображались с каким-либо инструментом, роль которого, как предполагается, сводилась к кратким импровизационным вступлениям, интерлюдиям и заключениям.

Мелодии обычно не выходят за пределы диапазона октавы; многие из них изложены в церковных ладах, обычно в дорийском и миксолидийском, хотя еще чаще встречаются мажор (как в «Or la truix») и минор. Большинство напевов лишено указаний на ритм; в современных расшифровках они приспосабливаются, в соответствии с текстом, к тому или иному из шести ритмических модусов. Эти ритмические модусы представляют собой систему метрических схем, извлеченных ' из классической латинской и греческой поэзии, в которых чередование долгих и кратких длительностей образует различные виды трехдольности. В предлагаемом образце использован первый ритмический модус (трохей).

Песни труверов отличаются от песен трубадуров более ясно очерченными ритмом и строением, а также большим разнообразием форм. Основные формы песен труверов — баллада, рондо и виреле. Приводимый образец виреле включает рефрен, сопровождаемый новой мелодической фразой, которая затем повторяется с новым текстом; после этого следует рефрен с новыми словами и, завершая построение, — рефрен с первоначальным текстом. Таким образом, схему стихов можно представить как ab, cd, ef, ab, a музыкальную схему — ab, cс, ab, ab.

Приводимый образец интересен тем, что он представляет собой один из нескольких напевов, дошедших до нас в качестве теноровой партии мотета XIII века (см.: Friedrich Gennriсh. Rondeaux, Virelais und Balladen. Göttingen, 1927, Bd. 2, S. 320; несколько иная версия: Y. Rokseth. Polyphonies du XIIIe siècle, vol. 3, p. 173).

Источник: Oxford, Bodleian, Douce 308, fol. 226, 237; a также: Montpellier, Faculté de Médecine, H 196, fol. 338. Транскрипция: Friedrich Gennrich. Grundriss einer Formenlehre des Mittelalterlichen Liedes. Halle, 1932, S. 72.

15